2025年 首都圏中学入試の結果と分析

森上教育研究所 私学中等教育・

中学受験研究会セミナー

今年も多くの小学生が、私立中学受験に挑む

(株)森上教育研究所(森上展安代表、東京都千代田区)主催による中学受験研究会・私学中等教育セミナー「2025年入試 首都圏中学入試の結果と分析」が2月19日(水)、順天堂大学7号館小川秀興講堂(東京都文京区)で開催された。

第1部が「入試問題出題傾向の変化について」、第2部が「入試状況の変化をさぐる」、第3部が「受験生動向からみた今春入試大手塾分析」だ。同研究所アソシエイトの高橋真実氏の司会のもと、中学入試に精通したオーソリティーが、今年の中学入試を紐解いた。

冒頭、今回のセミナーの会場となった順天堂大学のアドミッションセンター( 入学センター) 事務室次長を務める梶原恭介氏が次のように挨拶した。「最近では高校では募集をしないという学校が増えてきております。つまり中学校が最も重要な入口というところに変わりつつあるということです。ぜひ、この会場で様々なことを学んでいただき、それぞれのお立場やお仕事に活かしていただければと思っております」

【第1部 入試問題出題傾向の変化について】

[国語分析]

平山入試研究所 小泉浩明 所長

問題文に世相が反映されている

小泉氏は問題を把握するための視点として文種、問題文のテーマ、頻出作家の3点をデータ化した。

文種は物語文が45.2%、続いて説明的文章が44.7%であり、随筆は減って3.8%となった。テーマは「友人(友情)」が最も多く12.9%、続いて弱者・病人・障害者・差別が7.4%、次に文芸(論)が6.4%となっている。

最頻出作家には、戸谷洋志、中屋敷均、蟹江杏、佐藤いつ子、永井玲衣、岡田美智男、村上靖彦、瀬尾まいこの8名を抽出。文種も頻出作家も多様化していると力説した。

その後、「国語の『深化』と『広がり』」と題して発表。「進化」に関しては「長い問題文」「話題が次々に変わりとらえにくいテーマ」「昔の表現」「話の内容がわかりにくい」といった読みにくい問題文が多く、受験生の読解力がますます問われていると強調。また、「同調圧力や特別に対する苛立ち」「友達とうまくいかない」ことなどを綴った問題文が最も多かったことが興味深い点で、この傾向について小泉氏は「世相が反映されている」と述べた。

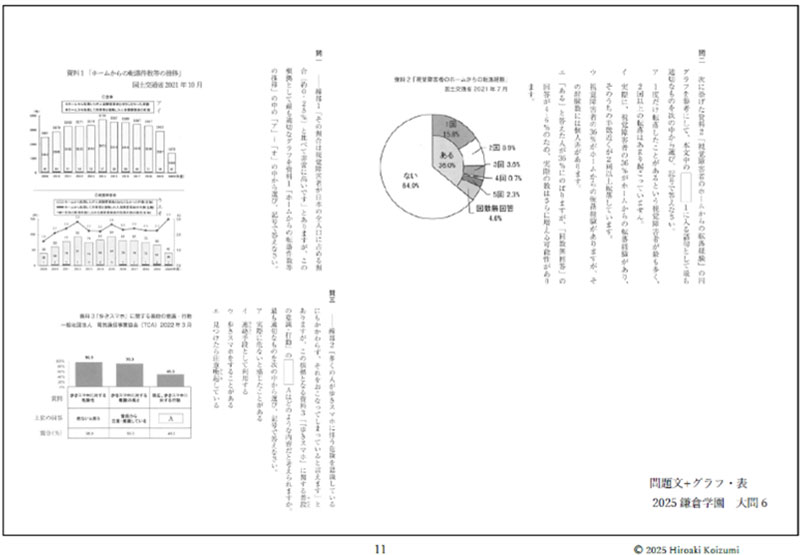

「広がり」に関しては、地図やグラフを見て考える問題など、思考力を問う問題が昨年同様に多かったと指摘。例えば、聖望学園は駅や電車内で見かけた迷惑行為について具体例を参考にして考える問題を、城西川越は会話文とチラシを読んで問いに答える問題を、鎌倉学園は視覚障害者のホームからの転落に関する円グラフや棒グラフ、歩きスマホに関するアンケートを見て答える問題などを出題していた。

[算数分析]

みんなの算数オンライン

竹内洋人 主宰

タイムリーで興味深い問題も

竹内氏は豊島岡女子学園、浦和明の星女子、東邦大学付属東邦、芝、駒場東邦、浅野の過去8年間と今年の合格者平均を紹介。例えば、駒場東邦の今年の合格者平均は70.0%で、昨年と比較して14.5%プラスとなっている。同校のデータに関して竹内氏は「過去の問題を熟知している先生方から見れば、今年の問題は簡単だったと感じた方もおられると思うのですが、これが最難関校を受験する生徒の実力だと捉えています」と述べた。

続いて、栄東(東大A)、桐朋(1回)、渋谷教育学園渋谷(1回)、駒場東邦、慶應義塾中等部、駒場東邦、広尾学園、開智(算数特待)、桜蔭、女子学院、灘などの問題を解説した。

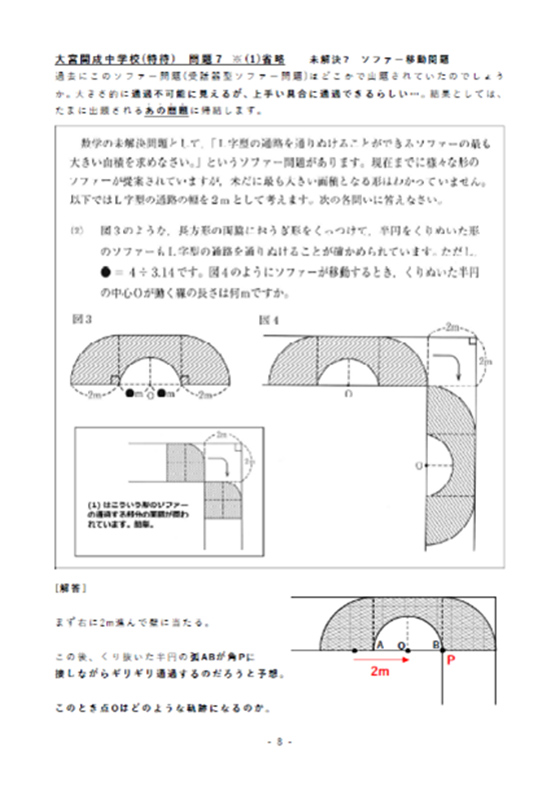

「大宮開成(特待)では『L字型の通路を通り抜けることができるソファーの最も大きい面積を求めなさい』という数学の未解決問題を扱った問題が出題されていました。この問題の証明論文が韓国の研究者によって発表されたばかりであり、リアルタイムで興味深い問題でした」と語った。

今年のまとめとして「全体的に出題分野や難易度に大きな変化はない」「データの活用分野も出題頻度に大きな変化は感じられないが、知識のみを問うような超基本問題はほぼなくなり、知識を前提にして、平均値・最頻値・中央値を組み合わせて考える問題が出題されている」と指摘。さらに「整数系の問題が徐々に難化している」「平面図形は難易度やバリエーションに変化がなく、立体図形に関しては比較的難しい内容が幅広い学校で出題されている」と分析。

[社会分析]

文教大学 早川明夫 氏

読解力と常に疑問を抱く姿勢を

早川氏は全般的な出題傾向として「昨年度より易化の傾向にある」と指摘。その理由は「いたずらに難しい用語を問うのではなく、受験生が本当に基礎的な用語を理解し、それをさらに応用できるかどうかを見ているのではないか」と述べた。

たとえば、攻玉社は、中尊寺金色堂に安置された三像の仏像の名前を選ぶ問題を出題している。金色堂は阿弥陀仏を信仰する浄土教(浄土信仰)の影響によって建てられたという基礎知識が定着していれば「阿弥陀三尊像」という答えが導き出せるのだ。

また、時事問題が9割の学校で出題されている。能登半島地震、南海トラフ地震臨時情報を受けて、昭和学院秀英や専修大学松戸、麗澤、国府台女子学院などが日本の自然災害に関する問題を、新札の発行を受けて貨幣史に関する問題を武蔵や栄光学園などが出題している。米大統領選や自民党総裁選を受け、選挙に関する問題も多くの学校で出題されていた。

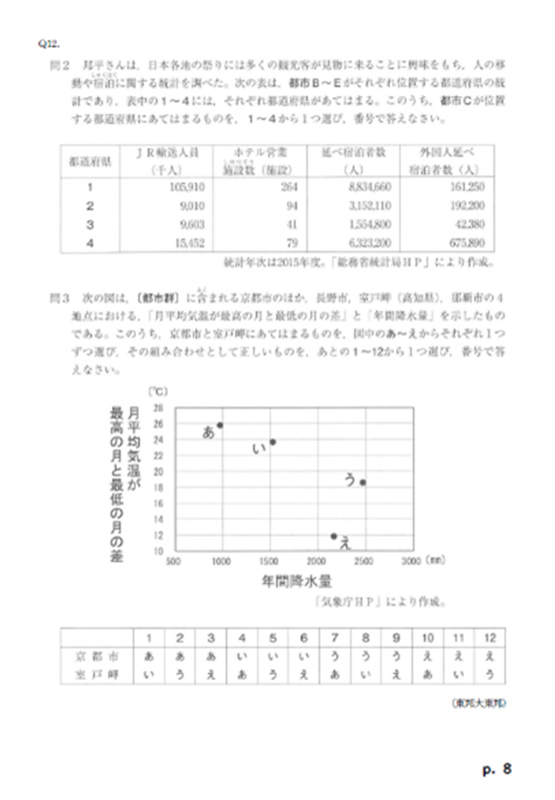

また、長文を理解した上で、統計資料、グラフ、雨温図、地形図、史料、絵画、写真、文字資料に対する読解力、分析力、批判力、さらには読み取った結果をまとめて表現する力が求められていると力説した。例えば、本郷や渋谷教育学園幕張は、地図を見て、◯で囲んだ場所が造船業に向いている理由について地形や気候の観点から答える問題を、東邦大学付属東邦では年間降水量と気温の月較差のグラフを見て、あてはまる都市を選ぶ問題を出題している。

「科学は疑問から始まるといいます。読解力はもちろん、身近なものに対して常に疑問を抱く姿勢もこうした問題を解く上で必要となります」

[理科分析]

Tサイエンス 恒成国雄 主宰

時事問題からの出題も目立つ

全体の傾向として恒成氏は、上位校が易化、埼玉県の学校や中堅校が著しく難化していること、知識問題が減少傾向であることを指摘。また、単純に知識を答えるような問題、問題を読まなくても解けるような問題は年々減少していると述べた。

それに対して、データやグラフを読み取り、計算・考察して答えを出していく問題が主流となっていると力説。例えば、浅野では、心電図の波形や心臓の模式図を見て答える問題が出題されている。

また、恒成氏は「出題分野に関してはバランスがとれてきた印象を受けましたが、相変わらず地震に関する問題が目立ちました」と語り、その理由を「能登半島地震」「南海トラフ地震臨時情報の発表」「阪神・淡路大震災から30年目の節目」の3点が挙げられると述べた。

地震に関して出題した学校は、栄東(B)、江戸川学園取手(第2回)、淑徳与野(医進)、城西大学付属川越(第2回総合一貫)、流通経済大学付属柏(第1回)、麗澤(第1回)など。中でも洗足学園(第3回)の問題は、解くだけで震源の深さなど地震の内容が習得できる教育的指導問題だった。

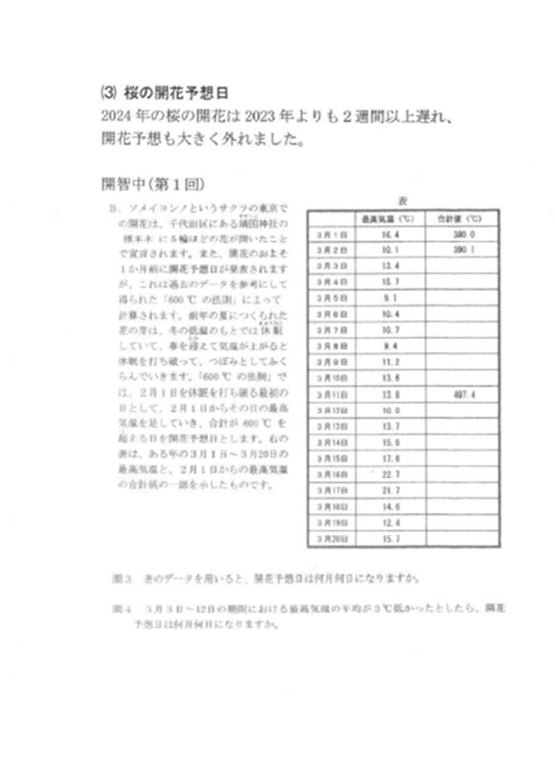

一方、昨年多かった暑さに関する問題は激減。代わりに気象に関しては、開智(第1回)が桜の開花の目安がわかる600℃の法則に関する問題を、国学院久我山(第2回)が暖かさ指数と主として気候によって分けられた生態系に含まれる生物の集団であるバイオームの分布に関する問題を出題。本郷(第2回)もバイオームに関して出題した。このように時事問題や話題になった出来事をテーマにした問題としてはほかに、城北埼玉(第1回)が街中に出没するアーバンベアに関して、成蹊(第1回)が奄美大島のマングース根絶宣言に関して、市川(1次)がロケットに関して、桜蔭が電気料金、フェリスがガス料金に関して出題している。

【第2部 入試状況の変化をさぐる】

首都圏中学模試センター 鈴木達也 氏 × 森上教育研究所 アソシエイト 高橋真実 氏

受験率は依然として18%を超える

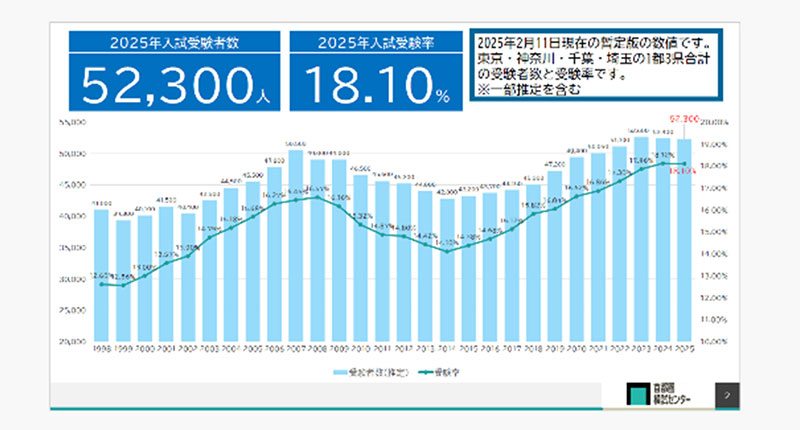

第2部では(株)首都圏中学模試センター(山下一代表取締役社長、東京都千代田区)学校情報部の鈴木達也氏が、森上教育研究所アソシエイトの高橋真実氏と対談形式で解説を行った。同社の推定によれば、2025年度入試の東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3県を合計した中学受験者数は5万2300人(一部推定)だった。入試受験率は18.10%である。

「昨年の受験者数である5万2400人と比較して、今年は100人の減少となりました。しかし、入試受験率は依然として18%を超える非常に高い受験率となっています。また、生徒一人当たりの出願校数は、2011年から右肩上がりで推移しており、今年は7.4校と非常に高い数値となっています。中学受験への熱意が依然として高まっていることが実感できます」と鈴木氏は語った。

そして茨城県と1都3県における今年の私立中学の受験者と志願者数の増減(一部推定)について解説。茨城県における受験者数の前年比は190.3%、埼玉県は119.6%、千葉県は100.3%、東京都は101.6%、神奈川県は96.9%となった。

「出願者数の増加で目立つのは茨城県と埼玉県です。特に茨城県に関しては開智望中等教育学校が、埼玉県の開智や開智所沢中等教育学校(以下、開智所沢)と同じ入試日程にしたことが大きいと思われます」

「埼玉県の数値がここまで上がっている要因は?」という高橋氏の質問に鈴木氏は「こちらも開智や開智所沢による受験者数の増加によると思います。開智所沢は複数回受験による加点制度を導入しており、複数回受験することで合格の可能性が高まるようになっています。アクセス面でも優れており、武蔵野線を利用すれば、東京の多摩地区や神奈川の川崎市などからも通学が可能です」

千葉県に関しては高い水準で安定。昭和学院秀英や芝浦工業大学柏、流通経済大学付属柏が多くの受験生を集めた。

東京都の受験者数は過去最高と鈴木氏は推定。男子校が若干減少し、女子高はほぼ変わらず、共学校が増加したと語った。

「共学校では芝国際の人気が顕著でした。また、明星や穎明館など多摩地区の学校が健闘しています」と高橋氏。なお、芝国際の増減率は254.2%だ。

一方、神奈川県は、今年唯一、一都三県で受験者数を減らしていたが、日本大学、神奈川大学附属、鶴見大学附属といった大学附属校が連続して増加している。

続いて両氏は日程別の受験者数の傾向などについて語り合い、最後に鈴木氏は次のように述べた。

「来年は2月1日が日曜日となる『サンデーショック』の年でもあり、多くの動きが見られるはずです。そこで、常に入試情報をチェックしていただきたいと思います」

【第3部 受験生動向からみた今春入試大手塾分析】

男子校の入試は短期決戦型に

まず、男子校の分析から。サピックス(髙宮英郎代表取締役社長、東京都渋谷区)広報・企画部部長の広野雅明氏が1名あたりの出願状況を紹介した。

「1月の受験者数が増え、2月1日には男女を問わず午後入試を受ける受験生が多く、短期決戦型になっています。それ以降の受験者数は一気に減少しています」

2月1日午前の状況については、慶應義塾普通部の受験者数が増え、高い学力を持つ多くの受験生が集まった。本郷も同様で、合格したサピックス生の偏差値がますます高まっている傾向が見られるという。

2月2日午後に関して、広野氏は聖光学院と明治大学付属中野を取り上げ、年々、難易度が向上していると指摘。2月3日午前では浅野と学習院を取り上げた。

「学習院をはじめとする大学附属校のカリキュラムは、中高一貫校とは大きく異なります。先取り授業を行わない分、中学3年の段階で選択制の授業を導入したり、ネイティブ教員による指導を行ったりしている点が人気の背景にあると思います」

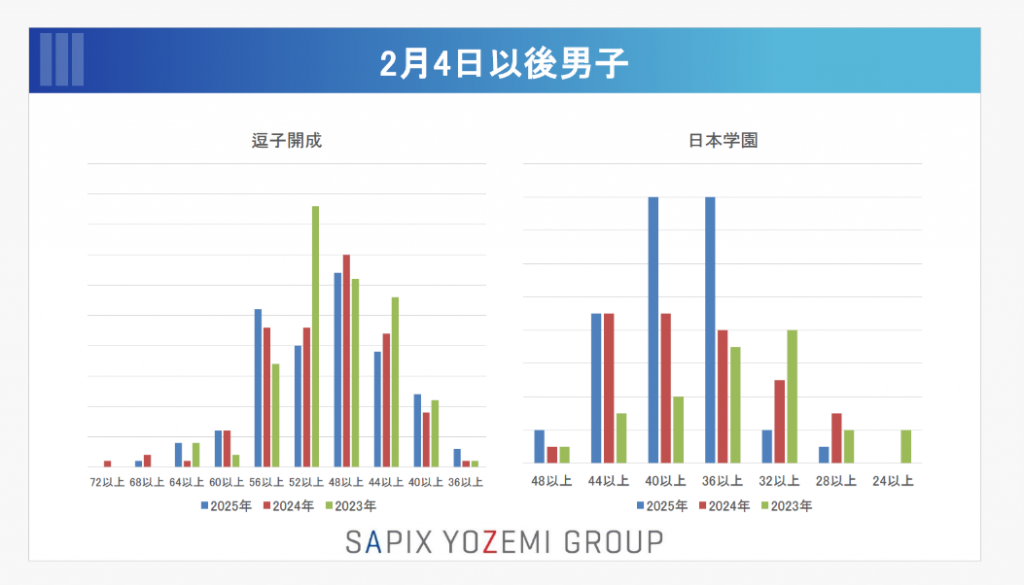

2月4日以降では、逗子開成と、2026年に明治大学付属世田谷に変わる日本学園を紹介。日本学園の偏差値は今年、大きく跳ね上がっている。

2月の午後入試では、高輪と佼成学園の難易度の上昇に着目。1月に関しては大学付属校である立教新座が人気だ。

広野氏は、これらの中学の人気の背景について解説したあと、サピックスを卒業した生徒が答えたアンケートを紹介しながら次のように述べた。

「弊社ではお子様が合格して進学した学校が一番良い学校だと考えておりますので、入試が終わりましたら志望校の順位は忘れ、合格した学校でしっかりと学んでいただきたいと思っています」

午後入試を活用する女子が増加

続いて、早稲田アカデミー(山本豊代表取締役社長、東京都豊島区)中学受験部部長の丸谷俊平氏による女子校の分析へ。丸谷氏は早稲アカ生小6女子の受験校数の居住地別推移、午後入試割合の推移などについて解説。居住地に関しては特に豊洲、品川、木場といった湾岸エリアの塾生数が増えたと述べた。一方、午後入試は年々増加が止まらない状況であり、特に2月1日に関しては約7割の早稲アカ生が活用しているという。

その後、早稲アカの生徒の間で受験者数が増えている女子校のランキングを紹介。1月の1位は淑徳与野、2位は国府台女子学院、3位は浦和明の星女子だ。

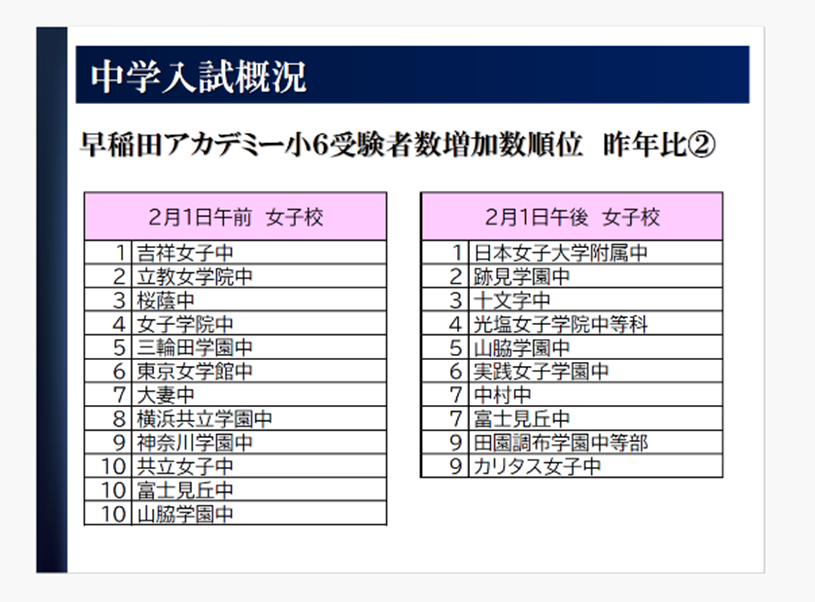

2月1日午前の1位は吉祥女子、2位は立教女学院、3位は桜蔭。同日午後の1位は日本女子大学付属、2位は跡見学園、3位は十文字だ。

2月2日午前の1位は共立女子、2位は光塩女子学院中等科と豊島岡女子学園。同日午後の1位は恵泉女学園、2位は東京女学館、3位は山脇学園、4位は跡見学園である。

「山脇学園が法政大学との、また、跡見学園が東京農業大学との連携を締結したことの影響がここに出ています」

2月3日の1位は豊島岡女子学園、2位は山脇学園とカリタス女子、4位は日本女子大学附属である。

2月4日以降の1位は昭和女子大学附属昭和、2位は十文字、3位は大妻中野だ。「来年度は『サンデーショック』の年です。早稲アカに通う小5生の中でミッションスクールである女子学院を希望する生徒が急増しています。そこで3月9日は『サンデーショック』に関する説明会を開催する予定です。すでに300名のお母様方からお申し込みをいただいている状況で、その反響に驚いています」

共学校の受験生は堅実志向へ

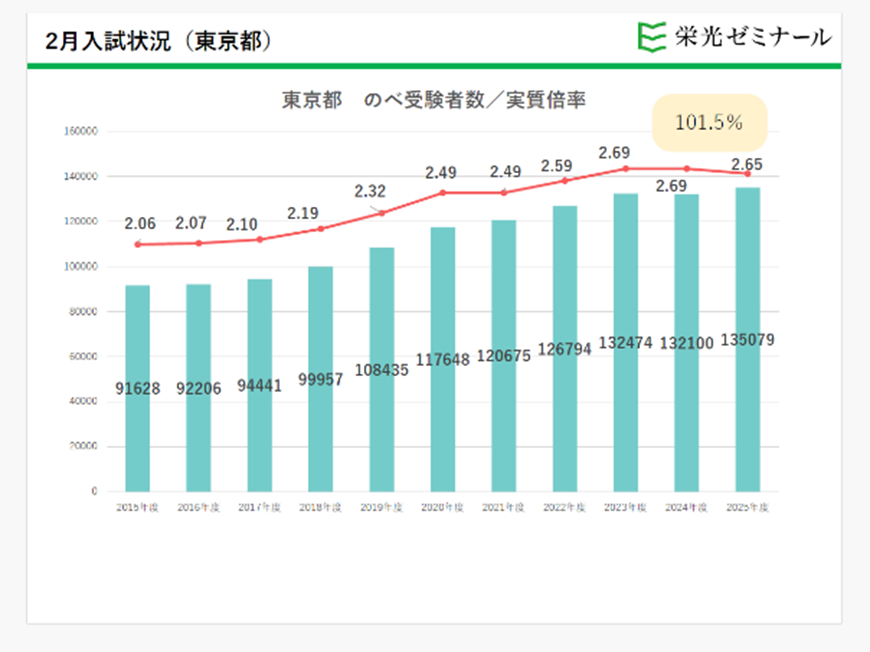

最後に共学校の分析。栄光ゼミナール(下田勝昭代表取締役社長、東京都千代田区)教務部課長の藤田利通氏が解説。

「2月1日午前の状況を見ると、受験者数はわずかに減少し、倍率も横ばいです。これは保護者の方々の『我が子に合った学校に確実に合格させたい』という堅実志向の現れだと思います」

続いて、公立中高一貫校を受検した生徒の約90%が私立の一貫校を併願している現状について解説。次に埼玉県の入試状況(一部推定)について分析した。埼玉県の延べ受験者数が過去最高の120%となった背景には、開智と開智所沢の合同入試と両校の人気にあると指摘。また、2026年に浦和学院が中学校を開校することにも触れた。

その後、千葉県について分析。市川は男子が減少し、女子が増加した。専修大学松戸や渋谷教育学園幕張も同じである。

東京都は、受験者数や倍率がほぼ横ばい。神奈川は減少した。これは神奈川県の受験生が東京都の学校に流れた結果だ。

「日程別に見ると午後入試は2月1日から3日までの3日間とも受験生が増加しています。2月1日午前で男女それぞれの出願数が男女ともに最も多かったのが、午前入試が新設された東京農業大学第一でした。栄光ゼミナール生の合格者偏差値を見ると昨年と比べて2ポイントほど上がり、難易度も上昇しています」

2月2日午前では、男子で最も出願者数が多かったのが日本工業大学駒場、女子が法政大学第二だ。2月3日午前は男女ともに青山学院中等部が最も多かった。

続いて藤田氏は栄光ゼミナールの受験生アンケートを紹介。「志望校を選ぶ上で重視していることは?」の質問に「自分の成績・学力に相応」と答えたのが去年は保護者だったが、今年は受験生のほうが多く答えているという。

「確実に合格を手にしたいという動きが、こうしたアンケートの答えにも現れています」と藤田氏は述べた。

最後に受験生のモチベーションを上げるために、学校説明会に積極的に参加することの重要性を力説。こうしてセミナーは終了した。