私教育を1つの力に

「 (一社)未来を創る新教育推進会」と

「いじめを考える日」

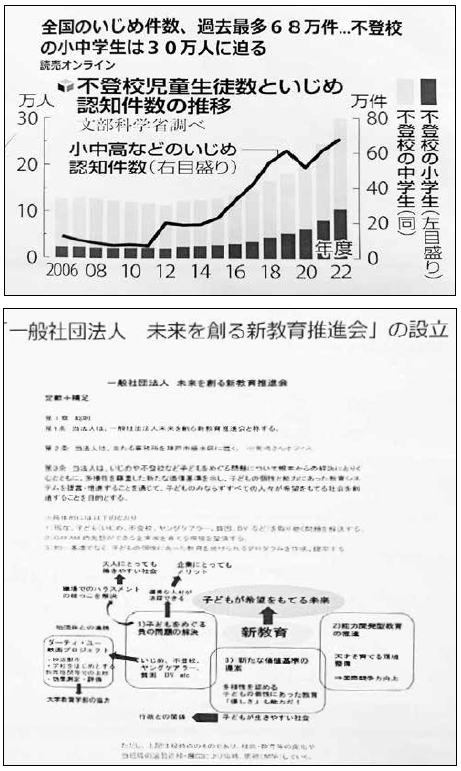

「小中不登校 最多34万人」「昨年度 いじめの認知73万件」「コロナ後 増加続く」

不登校の小中学生が2023年度は34万6432人に上がり、過去最多となったことが10月31日、文部科学省の問題行動・不登校調査でわかった。前年度比4万7434人(15・9%)増で、初めて30万人を超えた。いじめは、小中高校などが認知した件数は73万2568件で、生命や心身への被害や長期欠席などを含む「重大事態」は1306件と、いずれも過去最多だった(読売新聞)。

この記事は、2024年11月1日の読売新聞の一面、トップ記事。

プロジェクトを立ち上げてから、子どもに関する記事が多く目に付くようになった。それも負の側面が多い。不登校は通常「年間30日以上の欠席者」を指す。やはり僕の子ども時代と状況は大きく変わっている。

「一般社団法人 未来を創る新教育推進会」の設立は、映画『ダーティー・ユー』の制作資金調達のためだったが、企業に提案するにあたり、子どもの負の部分だけではお金は集まらないだろうという意見が出た。

子どもは未来に向けての希望である。プラスの部分を持っているのは当然で、僕自身はまず弱者に光を当てたいと思っていたが、平等に扱うべきだということになった。子どもは可能性の塊である。しかし、現在の教育ではその可能性すら潰している。出る杭は打たれるのである。その杭が特別長く、鋭ければ、生かされることもある。それはスポーツや芸術の分野で実証されている。しかし多くの優れた才能も、現在の日本型の教育では埋もれていく場合が多い。

教育とは本来、子どもの長所を見つけて伸ばしていくものだ。しかし、日本では均一な大人をつくることにエネルギーを費やし過ぎている。不得意を克服して総合点を伸ばし、最終的にいい高校、大学に合格する。数学などは、いくら勉強しても分からないモノは分からないのだ。分からないモノを聞きながら数時間を過ごす。これは苦痛でしかなく、不登校の原因の一つになり得る。僕はそれをアメリカで思い知った。

社団法人の方向として、いじめ、不登校、虐待などをなくすとともに、普通の学校では理解が速すぎて時間を持て余す、「噴きこぼれの子どもたち」もやはり救う必要があるということになった。子どもたちの才能を伸ばすということだ。そのための方法はあるが、公立学校では難しい。で、様々な立場にいる子どものための社団法人とすることにした。

考えなければならないのは、数学、音楽、運動などに秀でている子どもはたしかにいるが、優しさ、忍耐強さ、明るさ、共感力、器用さなども素晴らしい才能だということ。これらを生かし、広めていくことも考えていきたい。学校を子どもにとって「居心地のいい場所」「自分の長所を発見し、伸ばす場所」にすることが重要だ。

「いじめを考える日」の設立

「山の日」「海の日」「体育の日」など、日本には様々な日がある。「いじめを考える日」があっても、おかしくはないだろう。むしろ、すごくすごく有益な日になり得る。その日、学校は休みではない。全校挙げて、「いじめ」を考えようという日だ。それも1校ではなく、日本中のすべての小中高校の生徒たちが参加する。

たとえば、午前中、『ダーティー・ユー』の映画を全学年に見てもらう。その後、生徒間の討論会をする。午後は、いじめの被害者の保護者の講演。いじめに関係した当事者の生の声でもいい。これは、事前に録画しておいて、オンラインで日本中の学校に流す。終わりに各自、その日の感想文を書く。書かれたものは後日、小冊子にまとめて配布する。そうした1日が日本全国で共有できないだろうか。

日本のいじめの件数は73万2568件。生命や心身への被害や長期欠席などを含む「重大事態」は1306件。それくらいやる価値はあるのではないか。こういう1日は、子どもにとって十分意味深く、授業と同様、いやそれ以上に有意義だろう。『ダーティー・ユー』の映画化はその映画を見ることによって、子どもたちの心を変えようとするものだ。見る前と見た後で子どもの心が変わってほしい。いじめを防ぐ手段ではなく、なくす試みなのだ。

こうした1日を毎年続ける。たぶん、いじめは少なくなる。そして、なくなることを祈る。

「私教育」を一つに

日本にある私立小学校243校、中学校780校、高等学校1320校、学習塾は約5万校とも言われている(※2023年「学校基本調査」より)。学習塾は東京都4042校、愛知県3358校、神奈川県3259校。特に首都圏に多くある。さらに教材、教育機器を作る企業は教育業界に多大なる貢献をしている。今後の教育デジタル化を考えれば欠かせない存在になる。しかしそれらが教育界に力を持っているとは思えない。大きな貢献をしながらも、相応の評価もなく、教育行政に対しては何の提案もできない。それは、大きなビジョンもなく、1本化できていないからだろう。

私立学校・学習塾・その他教育を支える企業が、教育に対するビジョンを持ち1本化されれば、大きな力を持ち文科省にも提案ができるはずだ。日本を支える官僚、政治家もかつては学習塾に通い、私立学校に行った者が多い。その教育力を認めながらも、相応の評価がされていない。

ちなみに、小・中・高校の公立、私立の生徒数は、以下の通りだ。

■公立の小・中・高校

約604万人、約318万人、292万人

■私立の小・中・高校

約8.4万人、約24.8万人、101.1万人

その公立学校、私立学校の共通の問題が「いじめ」なのだ。「いじめ」は命に係わる問題で、起こってからでは遅い。死を免れても被害者、加害者ともに大きな心の傷跡として残る。非常に難しいが、根絶を目指さなければならない。しかし、現在の対処方法では根本的な解決は出来ない。

「ビジョンハッカー」という言葉をご存じだろうか。「目の前の課題解決に取り組む」だけにとどまらず、「その課題を生み出すシステムや背景にも注目して、これまでにないやり方で挑む人々」。

「いじめを考える日」の実現は、全国の小中高校の子どもたちが、1日、同じテーマを考え議論することで日本中の子どもたち、私教育がつながり、「不登校」「落ちこぼれ」「噴きこぼれ」「ヤングケアラー」「虐待」「ネット依存」など、子どもを取り巻く様々な問題の解決に一石を投じるのではないか。

さらに、企業が賛同してくれれば、子どもたちは企業と連携してさらに広く、地球温暖化、環境問題など、地球規模、世界規模な問題、戦争や平和などの問題にも取り組むことができる。そして、オンラインを活用すれば世界の子どもたちがつながることができる。それが出来る時代なのだ。夢の夢を述べたが、それが夢ではない時代なのである。決して、不可能なことではない気がする。

■作家 高嶋哲夫 氏

教育関係の著作「いじめへの反旗」(集英社文庫)「アメリカの学校生活」「カリフォルニアのあかねちゃん」「風をつかまえて」「神童」「塾を学校に」「公立学校がなくなる」など多数。

https://takashimatetsuo.jimdofree.com/