学研グループ 最新調査から考える

今、子どもたちの未来のために保護者が、民間教育が、

メディアができることとは?

「小学生白書」「中学生白書」「高校生白書」の「白書シリーズ」および

「保護者の教育観に関する調査2024」の最新結果を発表

3月6日(木)、「最新調査から考える今、子どもたちの未来のために保護者が、民間教育が、メディアができることとは?」を表題に報道機関向け発表会が株式会社学研ホールディングスの主催により、東京都品川区にある本社で開催された。

まず、同社代表取締役社長の宮原博昭氏が挨拶。続いて、同社学研教育総合研究所所長の川田夏子氏、同社マーケティング戦略室室長の中村基孝氏、同社取締役副社長の福住一彦氏の3名が、集まった報道機関の記者たちに向けてプレゼンテーションを展開した。

学校、家庭、地域と心をひとつにして教育の再生を

(株)学研ホールディングス 代表取締役社長 宮原博昭氏

「本日は、『学研ホールディングス』が40年以上実施してまいりました『小学生白書』『中学生白書』『高校生白書』の2024年度版の学習に関する調査を、3月13日のリリースに先駆けて、報道機関の皆様にご解説させていただければと思っております」

まず、司会進行役である同社広報室長の倉田菜生子氏が登壇し、挨拶を述べた。

「この3つの『白書シリーズ』は、小学生に向けては毎年実施しておりますが、中・高校生は毎年ではなく、この3つの調査が同年調査で同時に発表できるのは、この40年の調査の歴史の中で初めてのことです。また、従来非公開でした『保護者の教育観に関する調査』に関しましても、昨年に引き続き、最新のデータを今日ご参加の皆様にご説明させていただければと思っております。これらの最終データを踏まえまして、公教育、保護者、民間教育、それから弊社がどのように子どもの未来に貢献したらいいのかといったことをご一緒に考えることができればと思っております」

次に同社代表取締役社長の宮原氏が挨拶。宮原氏は、診断の結果、導き出された数字を見て治療を判断する人間ドッグのように、同社が大規模アンケートの結果である「白書シリーズ」や「保護者の教育観に関する調査」の数字を見て判断しながら、公教育に貢献できるようにこれまで努めてきたと述べた。そして、その数字が本当に正しいのかを精査し、分析することがいかに大切であるかを力説。そのためにこの日、学研を代表するエキスパート3名がプレゼンテーションをすると語った。

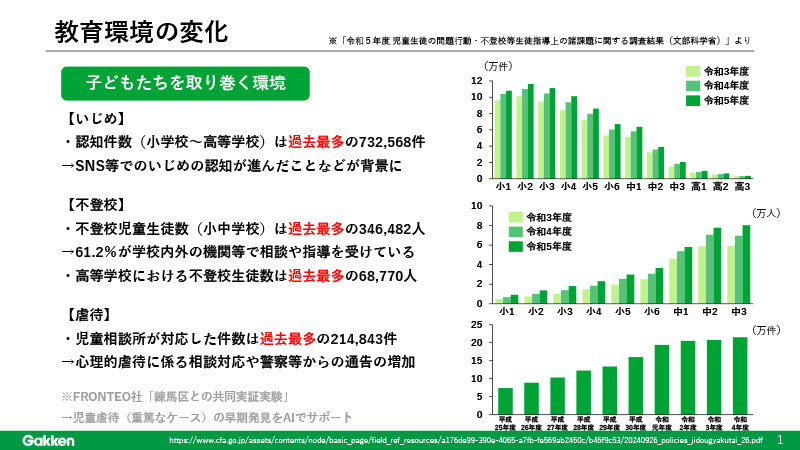

「今の日本の教育は、有史以来一番の危機を迎えていると私は思っています。その危機を乗り越えるために弊社は民間企業として、今の教育を立て直したいという強い意志があります。しかし、企業の規模を考えると、まだまだ十分とはいえません。

日本の歴史をたどれば、江戸時代には寺子屋が存在して『明治維新』の原動力になりました。当時から識字率は世界一だったはずです。太平洋戦争ではエリート集団を兵役に取られ、多くの優秀な若者を失いました。しかし、戦後、日本は見事な復興を遂げることができたのです。これは日本における教育の平均値が高かったことを物語っています。しかし、今、失われた30年の中で教育の平均値は下降しています。これを解決すべきだと私は認識しています。

昔から子どもたちの教育を支えてきたのは、学校、家庭、地域でした。学校に関しては現在も先生方は教育に全力を注いでいますが、不登校児も増えています。家庭に関しては核家族化が進み、祖父や祖母が教育を担う機会が少なくなっています。それをカバーするのが、デジタルやICTですが、全体に行き届いているとはいえません。地域教育も不十分といえます。

また、子どもは大人の影響を強く受けるため、大人同様にSNSなどに支配されてしまうことも問題です。オーストラリアやニュージーランド、スウェーデンなどでは規制を行っています。

本来、教育の再生は、義務教育化が果たすべきであり、日本も義務教育を12年間にすることが得策でしょう。これを高校の無償化で補えればよいのですが、まだまだ所得差が立ちはだかっています。高校がない過疎地や離島に住む生徒にもメリットがありません。

こうした問題を民間教育である弊社が公教育である学校、保護者、地域と心をひとつにして解決していきたいと考えています。その一環として、これから3名が数字をもとに仮説を立てプレゼンテーションを行います。ぜひ、皆様の『知』の一助となればと思います」

小学生・中学生・高校生白書から見える子どもの学びと将来イメージ

(株)学研ホールディングス 学研教育総合研究所所長 川田夏子氏

続いて同社学研教育総合研究所所長の川田氏が「小学生・中学生・高校生白書から見える子どもの学びと将来イメージ」と題してプレゼンテーションを行った。

「『白書シリーズ』のデータにつきましては、弊社が読者アンケートのまとめからスタートし、2010年以降はWeb版としてその結果を毎年、学研教育総合研究所のホームページ上で発表させていただいています。調査の対象は幼児から高校生までです。中学生までは保護者の方が関わってご回答いただいておりますが、高校生はご自身でご回答いただいております。調査方法は、インターネット調査で、日本全国から回答をいただいております」

2024年の調査では「好きな教科、嫌いな教科」「不安に思うこと」を質問。また「子どもたちの将来に対する意識と教科」について聞いた。その結果が「白書シリーズ」にまとめられている。

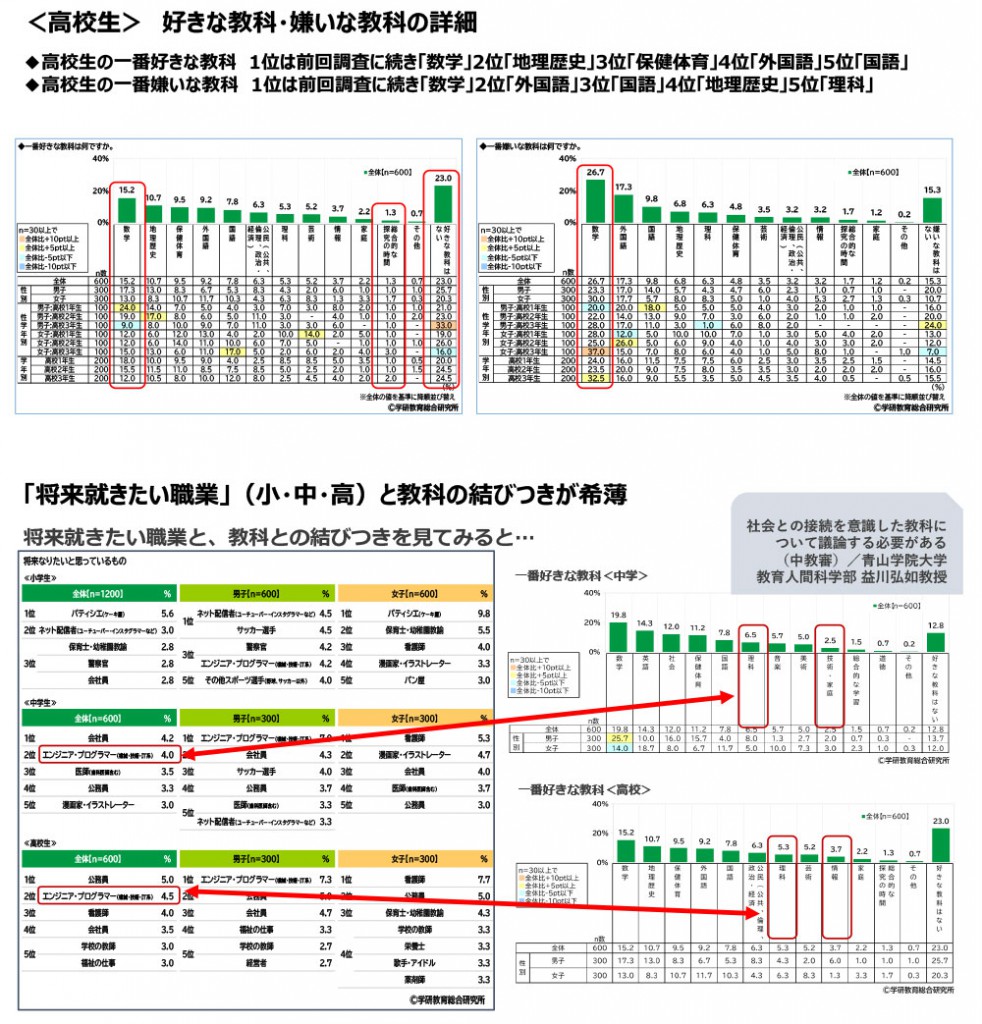

好きな教科の1位は小学生が「体育」、中・高校生は「数学」。嫌いな教科の1位は小学生が「算数」、中・高校生が「数学」である。男女別に見ると小学生の場合、好きな教科の男子1位が「体育」、女子1位が「図画工作」。嫌いな教科では男子の1位が「国語」、女子の1位が「算数」だ。

「『不安に思うこと』の1位は、小・中・高校生ともに『巨大地震が起こること』となっています。この背景には防災教育もあると思われます。

小学生の2位は『事故(交通事故)に遭うこと』、中学生の2位は『事件・犯罪に巻き込まれること』です。

中学生3位の『戦争が起こること』が、高校生になると2位になります。また、中学生7位の『経済が衰退すること』が、高校生になると5位になります。こうした結果は、年代が上がるにつれて子どもの視野が広がっていることを表しているのではないかと思われます」

その後、「子どもたちの将来に対する意識と教科」に関するアンケート結果へ。

「『将来就きたい職業』の1位が小学生は『パティシエ(ケーキ屋)』、中学生が『会社員』、高校生が『公務員』です。これは年代が上がるにつれて、職業に関する憧れが自分ごとに変わり、現実味を帯びた考え方になってくるのだと思われます」

一方、「わからない」と答えた小学生が全体の28.9%を占め、2014年と比較して1.4%増えている。「職業が多様化したものの、職種名だけでは考えられないのではないでしょうか。しかも『今の職業がAIに取って代わられる』と言われ、多様性を認めようと言われる時代です。そこで、2024年の調査では、どんな大人になりたいのか、どんな大人でありたいのか、『将来なりたい大人像』を聞いてみました」

1位は小学生が「人にやさしく接している」、中・高校生が「自分らしく自由に生きている」となった。

続いて「将来と学びは結びついているか?」の調査結果。「ない」と答えた高校生が14.2%もいたのだ。

「わが子にとって将来役に立つと思う教科」が「ない」と答えた小学生保護者は9.7%である。一方、進路を決める過程で「影響を受けた人物がいる」と答えた高校生は57.8%。そのうちの3割以上が「親の影響」と答えている。

「東京都立大学 大学教育センターの松田岳士教授は『高校までの教科で、将来、役に立たない教科はない』とおしゃっています。今回の調査で、学びと将来の関係性であるレレバンスを保護者、学校、地域、民間教育が子どもにきちんと説明できていない現状が浮き彫りにされました。私たち大人がレレバンスを説き、子ども自身がどんな大人になりたいか、何をしたいか、何が好きかを深く掘り下げていく探究型の学びがますます必要になってくると思います。その学びはまだ道半ばといえます。私たちが一丸となって、子どもが主体的に考えられる材料を増やしていくことが重要です」

学研「保護者の教育観調査」2024より

~小中学生の保護者の教育観~トピックご報告

(株)学研ホールディングス マーケティング戦略室室長 中村基孝氏

次に同社マーケティング戦略室室長の中村基孝氏による「学研『保護者の教育観調査』2024より~小中学生の保護者の教育観~トピックご報告」へ。「保護者の教育観調査」は、小・中学生をもつ全国の保護者を対象にインターネットを用いて、子どもの学びや教育に関する保護者の意識や行動、教育観を調べたものだ。

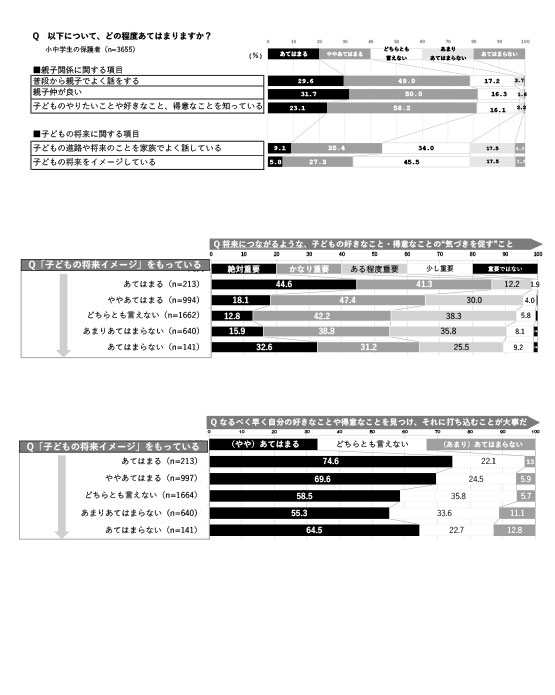

「保護者の教育観の共通した全体像を見ますと『社会を生き抜く力を身につけて自分らしく生きてほしい』と願い、親子の仲もよく、コミュニケーション量も多いことがわかりました。その一方で、やや二極化傾向にあることも見て取れます。『子どもの将来イメージを持っている保護者』と、そうでない保護者がいるのです。約7割がイメージがないと答えています。そして、この二極化を分析したところ、4つの要因があることが見出されました」

その4つとは①「親子関係」、②「学校教育観」、③「親の〝つながり〟」、④「情報評価(リテラシー)」だ。将来イメージを持っている保護者ほど、①から④まで次のことがいえる。

①「親子関係」では圧倒的に「進路や将来」のことを家族でよく話している。93.4%がそう答えているのだ。そして、子どものやりたいこと・好きなこと・得意なことを知っている。

②「学校教育観」では学校における「探究学習」や「キャリア教育」への積極的な取り組みを重視している。

③「親の〝つながり〟」では「学校での子どもの普段の様子」を理解し、子どもが「地域の人々と関わりが多い」と捉えている。

「『学校での子どもの普段の様子』を理解していると答えた保護者は70.9%です。

仮説になりますが、イメージを持っている保護者は子どもが小さな社会といわれる学校の中で、どのような特徴を持ち、どのような役割を担い、どのような人間関係を築いているかも把握しているのだと思います。これが顕著な結果となって数字に現れているのでしょう」

④「情報評価(リテラシー)」では学校でデジタル・ICTを活用させることを重要視。子育て・教育情報をWebやSNSで収集している。

また、子どもの将来形成と子どもの主体性には相関関係があり、子どもの将来イメージを持っている保護者の62.0%が「(子どもは)自主的に勉強に取り組んでいる」と答えている。

「こちらも仮説になりますが、相関関係における顕著な結果は、将来について親子で対話を重ねていくプロセスの中で、子どもの自己肯定感が高まったり、自信やモチベーションが生まれたり、目標設定がされていったりして、子どもが主体的に学んでいく姿勢が育まれていくのではないかと考えられます」

最後に中村氏はイメージを持っていない保護者のニーズも紹介した。

「こうした保護者が子どもに対して無関心であったり、放任主義であったりするわけでは決してありません。冒頭でも触れたように親子の仲もよく、普段から会話も多いわけです。『進路』や『将来』という少し限定した質問をすると、パーセンテージが下がるのだと思われます。

将来イメージを持っていない保護者でも、その64.5%が『なるべく早く自分の好きなことや得意なことを見つけ、それに打ちこむことが大事だ』と答えているのです。ほとんどの保護者が、子どもの健やかな成長を願っていることがおわかりいただけると思います」

「今、子どもの未来のために」

保護者が、民間教育が、メディアができることは?

(株)学研ホールディングス 取締役副社長 福住一彦氏

最後に同社取締役副社長の福住氏がこの報告会の表題をテーマにプレゼンテーションをした。

「川田と中村の調査報告を受け、このテーマに向けて、仮説を整理しながら、報道機関の皆様といっしょに何ができるかを考えていきたいと思います。

報告にあったように、弊社は2つの仮説を立てました。1つは子どものキャリア観形成に保護者の関与がよい影響を与える可能性はあるが、実態としては二極化しているという仮説です。もう1つは、子どものキャリア観がますます多様化しているという仮説です。なお『キャリア観』とは子どもが人生や生涯において、どのような生き方をしたいかを意味します」

福住氏は、たとえば子どもの将来イメージを持っていない約7割の保護者に対して民間教育がサポートや情報提供ができる勉強会やイベントを行うことが必要になってくると述べた。

一方、子どものキャリア観を深めるために、総合的な探究の時間に力を注ぐ学校も増えてはいるが、歴史が浅く、多くの学校が手探りの状態であることも指摘。受験指導が優先され、進路の選択肢を広げる機会が限られてしまっているのではないかと語った。

「民間教育が合格実績を重視しないと、ビジネスとして成立しにくいという現状もあります。そのため、探究学習やキャリア支援をしたくても、教科学習に力を入れてしまう傾向にあるようです。しかし、教科学習の領域は今後ますます生成AIが担っていくと思われます。そのため、民間教育はキャリア観や、最後までやり遂げる力の育成にシフトしていかないと生き残れないのではないかと私は考えています」

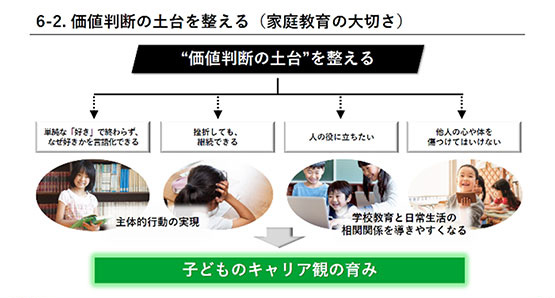

また、福住氏は「保護者と子どものコミュニケーションの中で、興味関心を引き出すこととともに重要となるのが価値判断の土台を整えることだ」と述べた。

「以前は家族でテレビのニュースやドラマを見て、感動を共有しながら意見を交わす時間がありました。こうして何年もかけて子どもは『これは素晴らしいことだ』『これはよくないことだ』といった保護者の価値基準を吸収していったのです。しかし、しかし今の子どもたちは一人でインターネットを見ています。会話の機会も減っているのだと思われます」

「小・中・高生時代に価値判断の土台を整えることで、自分が好きなことを自分の言葉で表現する力、挫折してもあきらめずに継続する力、人の役に立つ仕事に就きたいと思える心が醸成されていきます。そのためには保護者が果たす役割がとても大きいのですが、それを保護者にまかせきりにはできません」

たとえば、同社代表取締役社長の宮原氏は、勉強が好きになるメソッドを公開した「学研教室5つのひみつ」という本を上梓している。こうした出版活動も保護者に向けたサポートのひとつだという。

「子どもたちが早期に自分の『好き』や『興味・関心』を見つけ、教育を通してそれを育み、自分のやりたいことと出会い、自分自身の人生を歩いていく。こうしたウエルビーイングのために、私たち民間教育が手助けをしていかないといけない時代が来ているのだと強く思っております。

非常に強い影響力を持っておられるメディアの皆様の協力なくして、この変革は実現できないと思います。報道機関であるメディアの皆様とともに子どもたちの未来について考えたり、解決策を模索したりする関係をぜひ今後も築いていただけたらと思っております」

こうして福住氏がプレゼンテーションを終えた後、質疑応答へ。続いて囲み取材が行われ、同会は終了した。