(株)サンモリッツアーツ JSプリント教材×知育玩具で「言葉の力」「数の力」「手の力」を育てる

サンモリッツアーツ・森山恵吾 代表

九州芸術工科大学(現九州大学)でプロダクトデザインを学び卒業後、時計メーカーに就職し時計デザイナーとしてスタート。その後、「公文教育研究会」に入社し「くもん出版」等、部署異動しながらもおもちゃの企画、開発、制作に約30数年間携わってきた

幼児~高校生向けの自学自習プリント教材を制作・提供する「JS(自習伸力会)」では、塾や教室だけでなく学童や幼稚園・保育園、スポーツクラブ、親子カフェなど、子どもが集まる施設への教材提供を進めている。

昨秋からJSの総代理店を務める(株)サンモリッツアーツの森山恵吾代表取締役に、JSのプリント教材の特長や導入のメリット、さらに、自社で扱う知育玩具についても伺った。

小さな成功体験を積み重ね、自学自習のベースをつくる

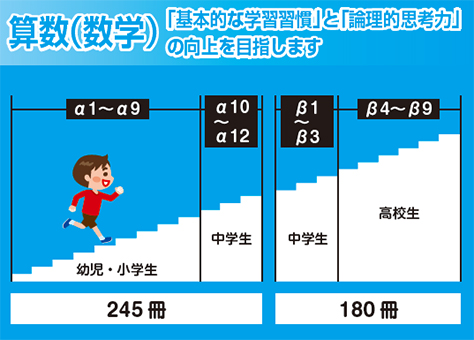

反復学習をしながらスモールステップを一段一段登ることで基礎学力を構築するというのが、JSプリント教材の最大の特長だ。そのため、細かくレベル分けされた膨大な量の教材を用意している。科目は英語・算数(数学)・国語でレベルにはαとβの2段階があり、国語は200冊(α1~α10)、算数(数学)は425冊(α1~α12、β1~β9)、英語は240冊(α1~α6、β1~6)、合計でなんと865冊にも上る。レベルが細かく設定されているため、生徒は学年に関わらず自分に合ったレベルから学習を始めることができるのもメリットの一つだ。

「最初は、学年関係なく、その子が理解できるレベルより少し簡単なものから始めます。簡単ですからスイスイと気持ち良く解けて、やる気が出ます。そして、どんどん解いていくなかで小さな成功体験を積んでいきます。そのうち、少しずつ難しくなっていき、ちょっと難しいな、きついなと感じるレベルまできます。ここが踏ん張りどころで、これを乗り越えると、自学自習の楽しさ、喜びを感じ、自分はできるんだという自己肯定感を得られるようになるのです」(森山氏)

JSのプリント教材には、3教科に加えて鉛筆などを練習する幼児教材もある。森山氏は、就学前までに学習習慣と簡単な読み書き計算の力をつけておくことの大切さを説く。

「知的好奇心をもってどんどん自学自習を進めていくためには基礎学力が不可欠であり、低学年のうちに語彙力や文章の読解力、基本的な計算力といった力を身につけておくことがとても大切です。さらに遡って、小学校入学前に言葉の力、数の力、そして毎日机に向かう学習習慣を身につけておくと、小学校に入ってからがスムーズです。しかし、それを親が自宅で教えるのは容易なことではありませんから、ぜひこうした教材を活用していただきたいと思います」

教室運営のしやすさ、自由度の高さもメリット!

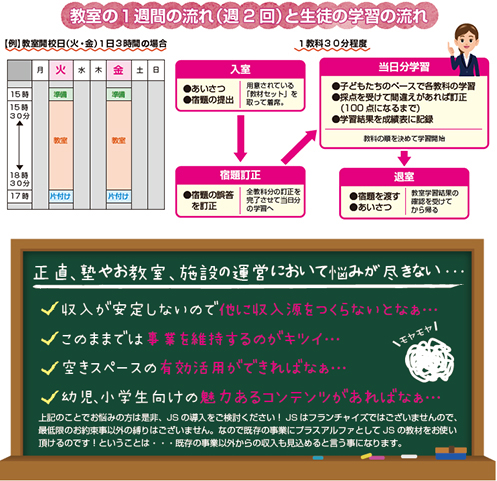

JSのプリント教材は各自が自分に合ったものに取り組む個人別の自学自習方式のため、教室運営もしやすいと、森山氏は言う。

「先生は生徒が解いたプリントを採点し、間違えたところをチェックするだけでいいので、基本的には何かを教える必要はありません。だいたい、1回20~30分程度で週2回というのが基本ですが、時間をかけてでも最後まで解き切りたいという生徒もいますので、宿題を出すかどうかなども含めて采配は各教室にお任せしています。また、JSのプリント教材はどのレベルの生徒にも対応できるので、受け入れる生徒層の裾野を広げることができます」(森山氏)

JSのプリント教材が塾・教室をはじめ幅広い業態の施設に受け入れられている理由の一つに、「JSの看板を掲げる必要がなく自由度が高い」ということがある。

「新規開校では教室の名前は自由につけていただいていますし、既存の塾・教室などに導入していただくケースでも、JSの名前を出す必要はありません。また使用料は安価となっており、月謝も自由に設定いただけます。自由度が高く、また初期費用・月額費用も抑えられますので、経営面でもメリットを感じていただけるのではないかと思います」(森山氏)

手先を使う知育玩具で、子どもの脳力を開発する

実は、サンモリッツアーツの主事業は、知育玩具の企画開発・製造販売だ。森山氏は公文教育研究会にて30年以上にわたって知育玩具の企画開発や制作に携わってきた経験と知識を活かして、2015年に起業した。多くのオリジナル商品を開発してきた、まさにこの道のプロフェッショナルだ。JSプリント教材の導入校には、サンモリッツアーツが扱う知育玩具もセットで取り入れることを提案している。

「勉強後のご褒美として遊んでもらうのもいいですし、幼児や低学年では教室に来てすぐに学習モードに入れない子も少なくないので、教室によっては知育玩具で遊んでスイッチを切り替えてからプリントに取り組ませるというところもあります。知育玩具は個人で購入するには高価なものが多いですので、こうしたものに触れる機会があるということも、教室のメリットの一つとしてアピールできると思います」(森山氏)

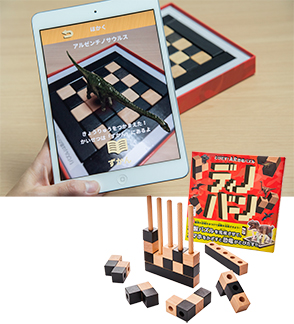

例えば、ある教室では、森山氏が開発して特許も取得している木製パズル「ディノバーン」を導入。木製パズルを完成させて専用アプリを入れたスマートフォンをかざすと、3D画像で恐竜が飛び出す。その恐竜を集めるとオリジナルメダルを手にできる。子どもたちは競い合うようにパズルに取り組み、恐竜を集めているという。

知育玩具の専門家として森山氏は、こうして手先を使うことの大切さを強調する。

「ペンと紙で勉強することも大事ですが、それだけでは開発できない能力もあります。先ほど挙げた言葉の力と数の力に加えて、手の力もとても重要です。手先を使う、手を動かしてものを作る、両手を使いながら考えるというのは、論理的思考力や創造力、空間把握力などを育むうえでとても大切なんです。また、そういうものにハマることで、集中力も身につきます。最近はおもちゃもデジタル化が進み、〝もの〟に触れる機会が減っていますが、ぜひ、ものに触れ、ものを使いながら考えるという手法も大切にしていただきたいと思います」

言葉の力、数の力、そして、手の力。JSのプリント教材とサンモリッツアーツの知育玩具のコラボレーションによる新しい教室展開の手法は、学習塾業界からも注目を集めそうだ。